雷吉米勒的 “分席论”:乔丹科比伯德同席,为何是他们?

当雷吉・米勒抛出 “科比、乔丹、伯德应同席而坐,其他球员另坐” 的言论时,篮球界并未陷入哗然,反倒掀起了一场关于 “传奇层级” 的深度讨论。这位手握 2560 记三分、在麦迪逊广场花园留下绝杀传奇的名人堂射手,以 18 年职业生涯的亲历者视角,划出了一道耐人寻味的界限。在他眼中,这三人的同席资格,从来不是荣誉数字的堆砌,而是篮球精神内核的高度契合。

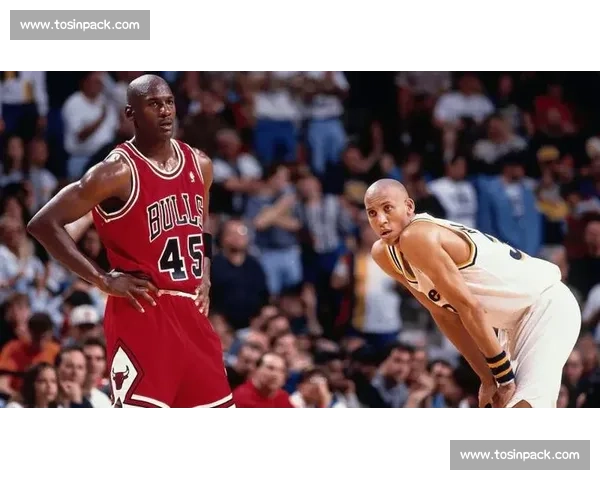

米勒的评判自带 “亲历者滤镜”。作为 80 年代末踏入联盟的新秀,他曾直面拉里・伯德的 “语言杀” 与赛场统治力 —— 在新秀赛季干扰伯德罚球时,被对方一句 “菜鸟,看着谁是全联盟第一罚球手” 怼得哑口无言,随后见证两记空心入网。这种 “未战先慑” 的气场,米勒在 90 年代与乔丹的交锋中再次领教:在公牛与步行者的对决中,他用垃圾话反复挑衅,乔丹却以沉默的绝杀回应,那种 “胜负尽在掌握” 的压迫感,让米勒终生难忘。而科比则是米勒退役后最认可的传承者,他曾在解说中直言:“看科比打球就像看到乔丹的影子,那种对胜利的偏执一模一样。”

关键词4

关键词4三人的 “同席资本”,藏在数据与时代的双重维度里。乔丹的 6 冠 + 6FMVP+5MVP 构成了历史唯一的 “百分百夺冠闭环”,10 次得分王与 DPOY 的组合,让他成为攻防两端的完美模板。伯德虽仅有 3 冠,却以 3 连 MVP 的成就定义了 “技术流天花板”,1986 年总决赛场均 24+10+10 对抗奥拉朱旺双塔的表现,成为硬核竞技力的标杆。科比则用 5 冠与单场 81 分的神迹,在乔丹之后延续了 “曼巴精神” 的火种,2008-10 年两连冠对抗凯尔特人三巨头的硬仗,更让他的荣誉含金量倍增。米勒对此看得透彻:“他们的优势从不只是冠军数量,而是能在最残酷的对抗中定义比赛。”

这种 “同席资格” 更体现在对篮球的 “革命性影响” 上。乔丹以总决赛从未抢七的统治力,成为 NBA 全球化的 “首席代言人”,他的竞争哲学重塑了职业球员的自我标准;伯德用精准的投射与球场视野,开创了 “白人球员的技术范本”,其高阶数据的统治力在 80 年代便已超前;科比则将 “技术细节” 打磨成艺术,从脚步到投篮姿势,成为全球篮球爱好者的模仿模板。正如米勒所言:“他们不只是打球,而是在书写篮球的‘操作手册’。”

争议自然存在。有人以 “远古打折” 理论质疑伯德的荣誉含金量,认为其 3MVP 诞生于仅 23 队的时代,换算后价值缩水;也有人诟病科比早期 3 冠是 “二当家” 身份,与乔丹、伯德的 “绝对核心” 地位有别。但米勒的评判标准里,“精神重量” 远超时代局限:“伯德在 23 队时代能做到的,放到现在依然是顶级;科比的偏执不分‘主次’,他对胜利的渴望从未打折。”

更关键的是,这三人都具备 “跨时代的适应性”—— 乔丹在 27-30 队的联盟成熟期建立王朝,科比在 “防守强化期” 打出 81 分传奇,伯德则在 “身体对抗巅峰年代” 靠技术碾压。这种能力在米勒看来至关重要:“很多巨星只属于自己的时代,但他们三个能在任何年代立足。”

雷吉・米勒的 “分席论”,本质上是对篮球本质的回归。在数据量化一切的当下,这位见证过三代传奇的射手,更看重那些无法被统计的品质:伯德的 “垃圾话威慑力”、乔丹的 “关键球基因”、科比的 “绝境偏执症”。这些特质共同构成了篮球最迷人的内核 —— 不是 “赢”,而是 “以怎样的方式赢”。当其他球员还在追求荣誉的 “数量级” 时,这三人早已抵达了精神的 “天花板”,这或许就是米勒眼中 “同席” 的真正含义。

发表评论